文章最后更新时间:2024-08-12 19:45:19,由春晓健康网负责审核发布,若内容或图片失效,请留言反馈!

肿瘤复发的症状,预防癌症复发,预防肿瘤复发,如何降低二次肿瘤的风险

相信很多患者都听说过、并且担忧过“二次原发肿瘤”这件事情。

对二次肿瘤的恐惧和对癌症复发的恐惧是一致的。每位患者都不希望在接受过繁复又痛苦的治疗、终于摆脱了癌症这个“恶魔”之后,又被它如附骨之蛆一般缠上。

二次肿瘤:癌症幸存者的噩梦

事实上,二次原发肿瘤非常常见,每6位曾患癌症的人中就有1位会被诊断出二次原发肿瘤。二次肿瘤不同于肿瘤复发,是一种与患者第一次罹患的肿瘤完全不同类型的肿瘤。但与复发相似,它可能出现在患者身体的任何一个部位,与原发部位相同或不同都是完全可能的。

原发肿瘤类型可能影响二次肿瘤的发生率,某些癌症会导致二次原发肿瘤的发生风险更高。并非每位患者都会出现二次肿瘤,但有一些危险因素可能影响患者罹患肿瘤的概率。

遗传因素

遗传因素可能导致家族成员罹患癌症或其他与癌症相关疾病的风险增高。二次肿瘤本质上是一种全新的原发肿瘤,遗传因素同样能导致二次肿瘤的风险升高。

治疗后残余癌细胞或病灶

尽管对于二次肿瘤发生风险的影响尚不明确,但治疗后残余的癌细胞或病灶明确可能导致患者复发。为了预防复发,患者应当根据专业医生的指导规律进行复诊复查,及时监控自身肿瘤的复发情况。

目前临床上监测复发情况的手段很多,除常规的血液检查及影像学检查等以外,能够及时捕捉血液中游离的癌细胞并提示复发风险的新型诊断手段“肿瘤捕手”(CTC)也是有效的监测复发手段之一。

某些治疗方式可能导致二次肿瘤的风险升高

包括化疗、放疗在内的治疗手段都可能导致患者罹患二次原发肿瘤的风险增高。其中放射治疗的电离辐射明确具有致癌效应,是导致肿瘤的风险因素,也是导致二次肿瘤发生率升高的原因之一。

与首次肿瘤风险相同的危险因素

可能导致首次肿瘤的危险因素,同样也可能导致二次原发肿瘤。如果患者自身存在一些可能导致特定肿瘤的不良习惯,如吸烟之于肺癌,在治疗的过程中及治疗后却不对这些不良习惯进行纠正,发生二次肿瘤的风险同样会较高。

目前已经经过验证明确的致癌危险因素包括:

// 抽烟;

// 环境因素;

// 超重;

// 饮酒过量;

// 不健康的饮食习惯等。

二次肿瘤的表现症状有哪些

当出现一些异常的、无法通过正常治疗痊愈的或原因不明的症状表现时,患者应警惕发生复发或二次肿瘤的风险,及时前往专业医疗机构进行检查,以排除肿瘤的可能性。

这些异常表现症状包括:

// 异常的疲劳;

// 无法通过正常治疗痊愈的疮;

// 无法通过正常治疗痊愈的咳嗽或声音嘶哑;

// 异常的食欲不振、消化困难或吞咽困难;

// 某一部位的异常肿块、分泌物、出血或增厚;

// 骨痛或怀疑为骨痛的异常疼痛;

// 异常的头痛或视力改变等。

二次肿瘤可以预防吗

就像首次癌症风险可以通过良好的生活方式来降低一样,一些措施可以降低发生二次肿瘤的风险,例如:

// 定期运动;

// 健康饮食;

// 不吸烟;

// 限制饮酒或不饮酒等。

但仍然存在一些风险,是无法通过主观的控制来彻底避免的——例如治疗肿瘤时必须接受的放疗或者化疗。但通过一些可行的改变,降低二次肿瘤的发生风险是完全可行的。

哪些可能影响放疗导致二次肿瘤的风险

影响放疗诱发肿瘤风险的因素很多,主要包括年龄、性别、一次原发肿瘤类型、辐射类型等。

年龄因素

在一项针对美国和加拿大30年间发生二次肿瘤的共476289例癌症患者的研究发现,儿童发生二次肿瘤的风险是成年人的6.4倍;针对丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典1943~2005年间47697例癌症患者的研究也发现,儿童及青少年发生二次肿瘤的风险是成年人的2.3倍;在2013年的UNSCEAR报告中也指出,在相同的标准放射剂量之下,儿童发生放射线诱导的二次肿瘤的风险比成年人高10倍。

儿童及青少年对放射线敏感度更高、更容易发生二次肿瘤的原因可能是多方面的。一方面,儿童处于生长发育旺盛的阶段,细胞增殖、分裂分化等过程相对活跃,对放射线的敏感性更高;其次,二次原发肿瘤的潜伏期通常较长,儿童肿瘤患者的期望生存期通常比成年患者更长,有更充分的时间度过潜伏期,最终更可能发展为二次原发肿瘤。

性别因素

许多针对二次肿瘤的统计研究都认为性别可能与二次肿瘤的发生率相关,但具体影响程度并不明确。根据日本原子弹爆炸后的统计数据,女性的二次元发肿瘤(实体瘤)发生率比男性高40%;但在北欧的统计数据中,男性的第二原发肿瘤(实体瘤)发生风险显著高于女性,约为女性的1.27倍。

可以确定的一点是,不同性别决定了患者的一次原发肿瘤类型存在一定的差异,而针对不同类型的一次原发肿瘤的治疗不同,容易诱发的二次肿瘤类型也不同。针对女性宫颈癌的治疗,诱发直肠癌的风险较高;胸部放疗引起女性乳腺癌的风险显著高于男性。

一次原发肿瘤类型

当放射线照射引起二次肿瘤时,病灶部位通常位于治疗一次肿瘤时放疗的照射野内或附近,并因其发生位置而影响二次肿瘤的类型。

根据美国1940~1991年间的研究显示,腹部放疗的患者发生直肠癌的发病率为1.4%。针对3344例韩国乳腺癌幸存者的研究调查结果也显示,乳腺癌幸存者中胆道癌的发病率高达3.96倍,甲状腺癌的发病率高达2.29倍;同样的,接受放疗的甲状腺癌幸存者乳腺癌的发病率也会显著升高,接受宫颈癌放疗后直肠癌、卵巢癌、膀胱癌和阴道肿瘤的发病率明显增加。针对台湾地区的乳腺癌幸存者流行病学调查也显示,接受放疗的乳腺癌患者肺癌的发病风险达到10.078倍!

放疗采用的放射线类型

放疗确实是导致二次肿瘤的重要诱因之一。传统放射治疗不可避免地会导致病灶附近健康组织受到照射,进而提升二次肿瘤的风险。但随着放疗技术手段的发展,一种全新的射线受到了研究者的关注。

常规放疗所采用的射线类型为光子束,由光子携带放射能量,光束击中靶病灶后释放能量,对癌细胞造成伤害。而质子疗法是对标准放射疗法的改良与提升,采用质子束取代标准放疗所使用的光子束,再与当前先进的三维、适形、调强等技术相结合,能够有效提升放疗的疗效、降低不良反应。

根据美国临床肿瘤学会(ASCO)的研究数据,质子疗法可以降低靶部位周围组织所受到的放射剂量的60%,并将这些剂量充分应用至病灶部位。多个研究的结果数据也证实了这一点。

针对视网膜母细胞瘤患者的统计显示,治疗后10年,采用质子治疗的患者二次肿瘤发生率为0,采用光子束治疗的患者二次肿瘤发病率到达了14%。其他研究也证实了质子疗法的二次肿瘤发生率(5.2%)低于光子疗法(7.5%)。

可以说,尽管放疗导致二次肿瘤的风险很高,但只要选对了治疗手段,仍然可以将这种风险有效地降下去。

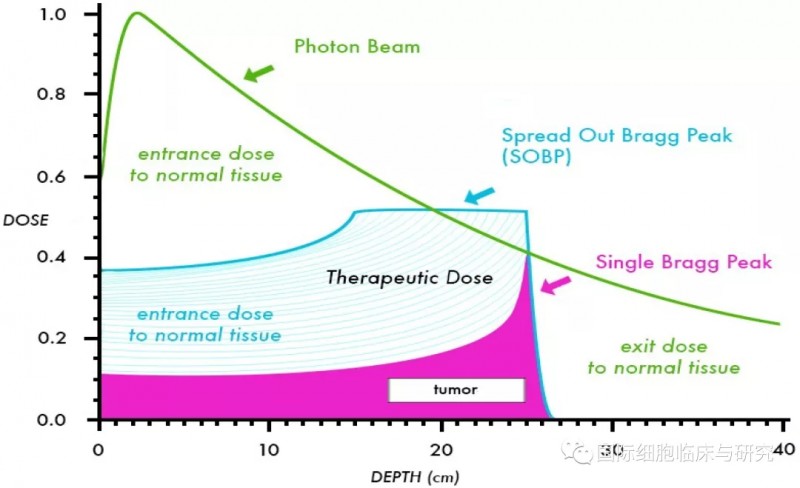

布拉格峰:质子疗法保护健康组织的"秘密武器"

布拉格尖峰(Bragg peak)是一种高速带正电荷离子在物体中行进时,于即将停止时才将大部分能量释放出来的现象。此现象由威廉亨利布拉格在1903年发现,因此而得名。

X射线(光子束)携带的能量为4~18 MeV,质子束携带的能量可以达到70~230 MeV。在采用质子治疗的时候,医生可以更加容易地确定在何时、何部位释放能量,更好地将放射剂量集中于病灶组织,避免伤害周围健康组织。

在标准放射治疗中,X射线光束在击中靶病灶之前,即穿过人体时会沿其路径沉积能量;在击中靶病灶之后,仍然会残余大量放射剂量,并沿光束路径持续释放、伤害健康组织,这被称为“退出剂量”。

而采用质子束治疗时,由于质子重量相对较重,会在击中目标时停止,因此不会产生“退出剂量”。

图中所示为光子疗法(绿色)与质子疗法(蓝色)在照射时的剂量变化。纵轴为照射剂量,横轴为进入人体的距离。

我们可以清楚地看到,X线(光子束)在进入人体时及进入人体后较短距离内就会达到一个很高的放射剂量,此后逐渐下降。直到照射至病灶部位时,剂量强度仅仅约为最高峰的50%。且在经过病灶部位后,仍会保持一定的剂量,缓慢衰减。

而质子束在进入人体后,剂量基本保持平稳,直到照射至病灶部位时升高并达到高峰,释放最大的能量;并在经过病灶部位后迅速降低,在很短的距离内衰减至0,对于病灶部位后方的正常组织造成的放射很小。表现在图中,质子束的能量释放情况形成了一条布拉格曲线,并在病灶位置产生了一个布拉格峰。

总得来说,在保持病灶部位所受放射剂量一致的情况下,质子治疗方案对于病灶以外的正常组织造成的放射剂量低于光子方案。且质子治疗方案最大的特点是,质子束在击中病灶区域后剂量迅速降低至零;光子束却会一直穿过人体,剂量缓慢衰减,至穿出人体。

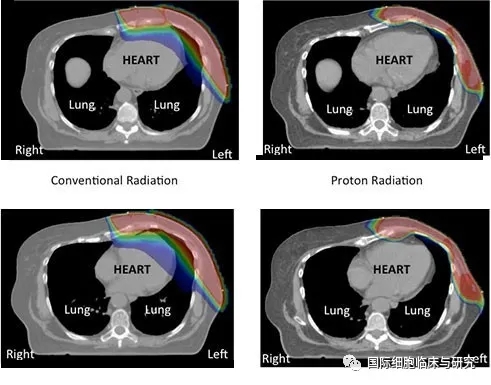

图中所示为一名乳腺癌患者的光子疗法(左侧两图)与质子疗法(右侧两图)放射剂量分布图像。红色色块所示区域为靶病灶区域,红色至蓝色色块示放射剂量从高至低。

我们可以清楚地看到,质子疗法治疗时射线对于患者心脏及肺脏部位造成的放射剂量显著低于光子疗法。降低心脏受到的放射剂量可以有效降低患者受到的心脏放射毒性,能够显著降低远期发生心脏病变的风险;降低肺所受到的放射剂量,可以显著降低患者远期发生肺癌的风险。

这样的特点,使质子疗法在许多类型肿瘤的治疗中发挥了良好的效果,有效降低了各类患者发生二次肿瘤的风险。

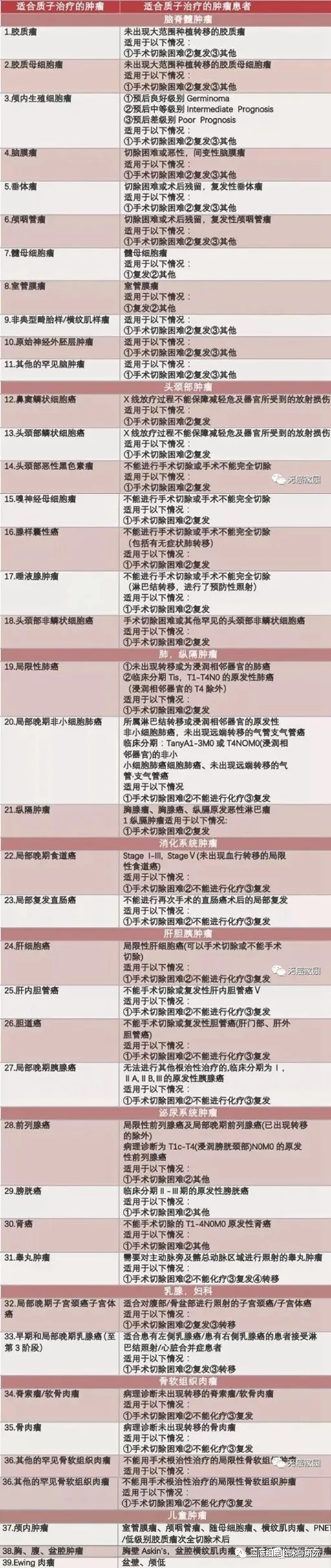

哪些患者适合接受质子治疗

质子疗法适用于对放射线敏感的部位附近的肿瘤,尤其是采用标准放射治疗可能造成严重不良后果的肿瘤,如眼、脑及脊髓部位的肿瘤等。

全球肿瘤医生网整理总结了最适合采用质子疗法治疗的39种癌症类型,供各位病友参考。

发表评论